医心赴乡野,红迹映初心——我院专家受邀赴河南大别山义诊

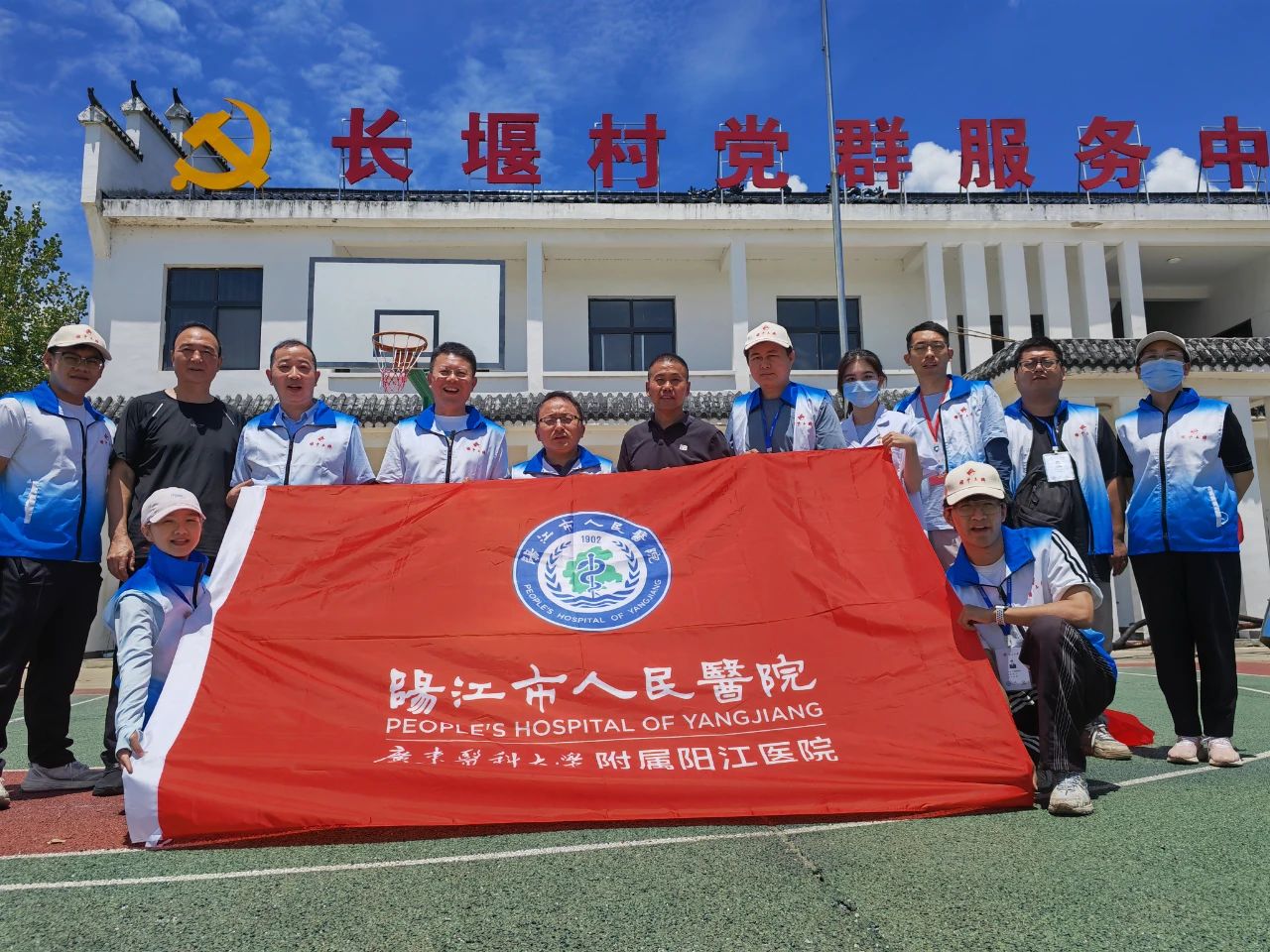

7月13日至25日,广东医科大学、南方医科大学联合我院等医疗单位10余名医疗专家、17名研究生及若干爱心人士组成的“乡土中国”研究生志愿服务队,走进河南省信阳市光山县、罗山县和潢川县大别山区和淮河流域,深入东岳村、殷棚乡、砖桥镇、蔡围孜村、陈堂村、铁铺乡、长堰村等7个村开展义诊、卫生宣教、社会调研,共为2000多名群众开展体检式、入户式义诊,发放药物20余万元。

01 医路同行:把“医院”搬到乡亲家门口

医疗团队携带20余万元药品、B超机、便携式心电图仪,开设内、外、妇、儿、皮肤科、肿瘤、骨科等专业,把“医院”搬到乡亲家门口。从免费发放常用药品,到为老人细致检查心肺功能;从解答慢性病患者的用药疑惑,到手把手教村民做应急急救技能;医生们耐心倾听每一个群众的诉求,用专业的诊疗和通俗的讲解,打破“看病远、咨询难”的壁垒。

▲义诊群众有序排队候诊

在义诊时,有位患者拿着肝脏B 超单,满脸担忧地前来咨询:肝囊肿是不是癌症?会不会演变成癌症?我院赖新峰副院长仔细查看报告单,耐心为患者解释:“别慌,这是典型肝囊肿,边界清晰,不是肿瘤。” 他立即拿出纸笔画出肝胆系统,并用通俗易懂的语言向患者讲解:“就像肝里长了小水泡,你这不到5厘米,不用手术。”并嘱咐患者半年复查一次,少喝酒、少吃油腻煎炸食物,放宽心态。患者在赖新峰副院长的解释下,放下心来,再三道谢后轻快离开。此刻,医者的话语犹如一束阳光,驱散了患者心中的阴霾。

▲赖新峰副院长在为群众义诊

02 师徒携手:将医疗教学与实践融合并举

在砖桥镇的义诊现场,我院皮肤科王卫亮教授与研究生医疗队员骆文风这对师徒并肩坐诊,为乡亲们耐心看诊,勾勒出一幅温暖的医患图景。面对疑难病症时,师徒二人总会即时展开教学探讨,老一辈的临床智慧与年轻一代的医学视角在交流中碰撞出新的火花。这场跨越资历的医学对话,宛如一棵老槐树伸出的新枝,在深扎大地的同时孕育着成长的力量。王卫亮教授用实际行动诠释着:真正的临床教学不在封闭的教室,而在每一次与患者真诚沟通的时刻;医学精神的延续,既要靠精湛医术的代代相传,更离不开医者仁心的脉脉相承。

▲王卫亮主任与骆文风在为群众义诊

03 扶困济难:为困难群众送去真切关怀

7月22日,我院赖新峰副院长去到蔡围孜村困难群众家中,为他们送去了生活物资和常用药物,赖新峰副院长还与困难群众拉家常、问冷暖,详细了解他们的生活现状、收入来源以及面临的实际困难,鼓励他们树立生活信心,积极面对困境。一句句暖心的话语、一次次细致的关怀,让困难群众深切感受到来自医院的温暖与关爱。

▲赖新峰副院长慰问困难群众

04 红迹寻根:在革命热土上淬炼医者初心

“作为医护人员,既要懂医术,更要知初心。”义诊间隙,我院医疗队员走进王大湾会议旧址,这是大别山革命历史中不可磨灭的坐标——1947年,刘邓大军千里跃进大别山后,在王大湾召开了旅以上干部会议。在讲解员的带领下,我院医疗队员深刻地感受到那段艰苦卓越的岁月,在历史的长河中追寻信仰的光芒。红色故事里的奉献与坚守,让我院医疗队员更深刻地理解了“医者仁心”的重量——不仅是治病救人的专业,更是心系百姓的担当,是无论何时都“把人民健康放在首位”的信念。

▲在王大湾会议旧址合影

05 使命续航:让初心在实践中持续生长

医心向民,红心向党。义诊不是终点,而是责任的延续——我院医疗队员会把乡村的健康需求记在心上,把红色精神融入日常诊疗,让优质医疗更接地气,让医者初心永远滚烫。这个夏天,我院医疗队员用行动证明:医院的责任,不止在病房里,更在百姓需要的每一个地方;医者的信仰,既要在医术里精进,更要在红色基因中传承。

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

粤公网安备: 44170202000182号

粤公网安备: 44170202000182号